Die Abschaffung des Eigenmietwerts führt zu höheren Steuereinnahmen und verhindert die kantonal geplanten Erhöhungen der Eigenmietwerte. Stimmen am 28. September 2025 zwei Drittel der Hauseigentümer und ein Drittel der Mieter für die Abschaffung des Eigenmietwerts, resultiert eine Mehrheit bei Volk und Ständen.

Am 28. September 2025 stimmt das Schweizer Stimmvolk über den Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften ab und damit indirekt auch über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Ende 2024 hat das Parlament die Abschaffung des Eigenmietwerts zwar beschlossen, diese Abschaffung aber mit dem Bundesbeschluss über Zweitwohnungen gekoppelt. Somit wird der Eigenmietwert nur abgeschafft, wenn Volk und Stände den Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften annehmen. Bundesrat und Parlament empfehlen den Bundesbeschluss anzunehmen. Dieser Artikel befasst sich mit dem Eigenmietwert und zeigt, warum Hauseigentümern höhere Eigenmietwerte drohen und wie hoch diese Erhöhungen in den einzelnen Kantonen sein werden, welche Auswirkungen die Abschaffung des Eigenmietwerts auf Steuererträge hat und wie die Abstimmung am 28. September ausgehen kann.

Erhöhung der Eigenmietwerte

Im Kanton Zürich werden die Eigenmietwerte auf die Steuerperiode 2026 erhöht, durchschnittlich um 11 Prozent. Vereinzelt kann die Erhöhung bis zu 30 Prozent betragen, wie eine Studie der Zürcher Kantonalbank zeigt. Zürich ist dabei kein Einzelfall, im Kanton Aargau rechnet man aufgrund neuer Bewertungen mit Mehreinnahmen von rund 50 Millionen Franken und im Kanton Basel-Landschaft wurde eine Erhöhung bis zur Abstimmung vom 28. September sistiert. Weitere Kantone stehen in den Startlöchern, um den Eigenmietwert zu erhöhen. Nimmt man die Repartitionswerte der Schweizer Steuerkonferenz sowie die Neubewertungen im Kanton Zürich als Grundlage, erhöhen sich die Eigenmietwerte schweizweit um durchschnittlich 34 Prozent. Die Unterschiede in den einzelnen Kantonen sind allerdings sehr gross. Während die Eigenmietwerte in Basel-Landschaft und Solothurn stark steigen würden, gäbe es in Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen keine Erhöhung.

Es ist absehbar, dass wie in Zürich auch in anderen Kantonen Erhöhungen der Eigenmietwerte von den Kantonsregierungen angezeigt oder durch Gerichte angeordnet werden. Damit wird mittelfristig die Steuerbelastung der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer steigen, besonders in den Kantonen mit aktuell moderaten Eigenmietwerten.

Auswirkungen auf Steuererträge

Wie sich die Abschaffung des Eigenmietwerts auf die Steuererträge auswirkt, ist primär vom Hypothekarzinsniveau abhängig. Gemäss Berechnungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung resultieren bei einem Hypothekarzins unter 3 Prozent Mindereinahmen, darüber Mehreinnahmen. Bei diesen Berechnungen hat die Steuerverwaltung die

grösstmöglichen Steuerausfälle angenommen: Keine Steuereinnahmen aus Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften und maximale Steuerabzüge bei Energie- und Umweltschutzmassnahmen. Die Kantone können allerdings selbst entscheiden, ob Zweitwohnungen besteuert und Steuerabzüge für energetische Sanierungen bei den Kantons- und Gemeindesteuern weiterhin zugelassen werden. Nutzen die Kantone ihren Spielraum, reduzieren sich die berechneten Mindereinnahmen beziehungsweise erhöhen sich die Mehreinnahmen.

Zudem wird die Abschaffung des Eigenmietwerts zu höheren Grundstückgewinnsteuern führen. Ohne Eigenmietwert sinken die Nutzungskosten für Hauseigentümer und Wohneigentum wird attraktiver. Dadurch sind Immobilienkäufer bereit, höhere Kaufpreise zu bezahlen und die Grundstückgewinnsteuern steigen. Zunehmen werden ebenfalls die Firmen- und Mehrwertsteuern. Mit Wegfall des Eigenmietwerts müssen Hauseigentümer weniger Steuern bezahlen und es bleibt mehr Geld für Gebäudeunterhalt und andere Investitionen übrig. Wie sich die Abschaffung des Eigenmietwerts tatsächlich auf die Steuererträge auswirkt, ist von vielen Faktoren abhängig. Bei Berücksichtigung aller steuerlichen Mehr- und Mindereinnahmen, resultieren auch bei tiefen Hypothekarzinsen höhere Steuereinnahmen bei Abschaffung des Eigenmietwerts.

Abstimmungsprognose

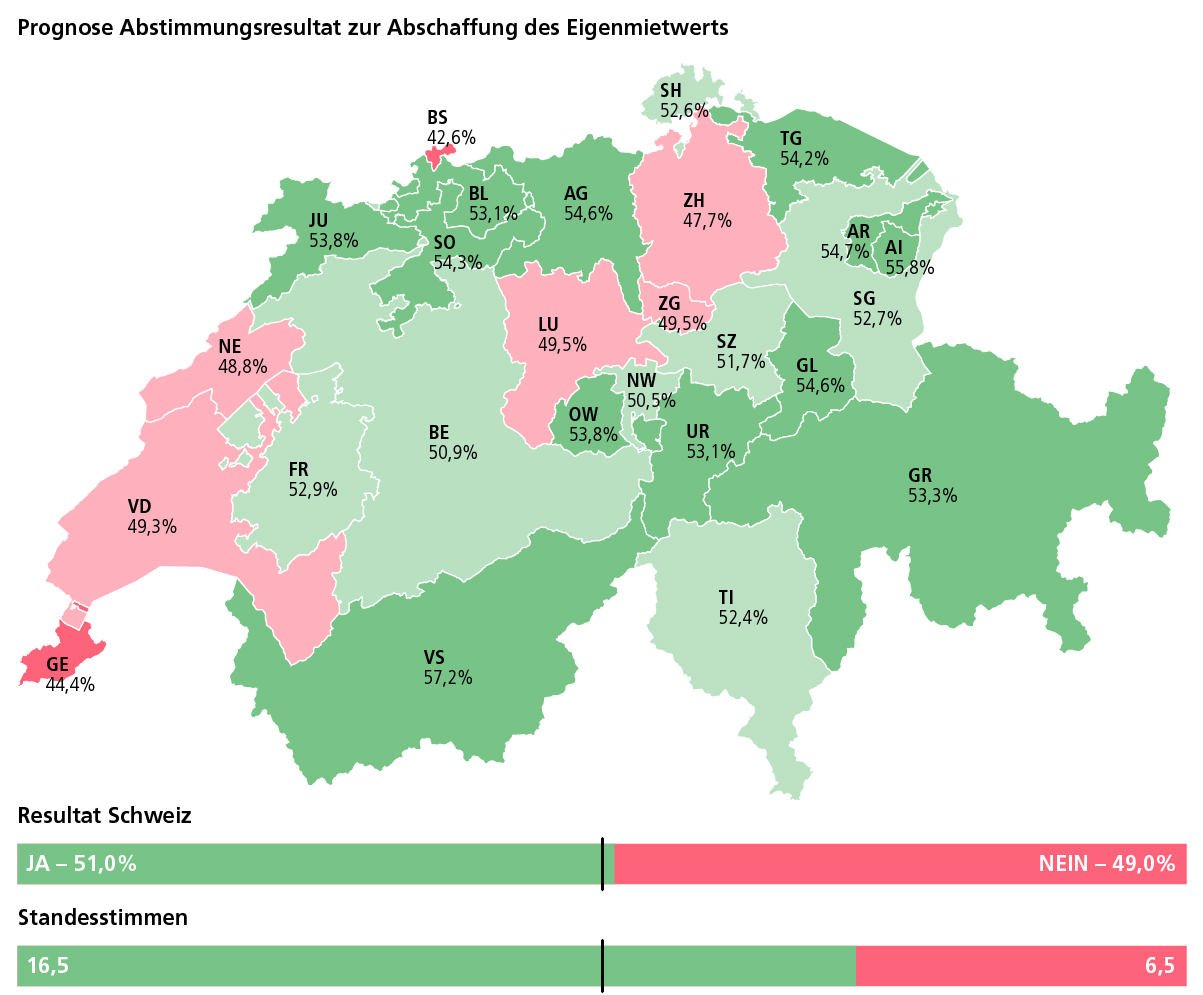

Bei der Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts ist vonseiten der Hauseigentümerschaft eine höhere Zustimmung zu erwarten als von der Mieterschaft. Raiffeisen hat in einer Studie untersucht, wie hoch die Wohneigentumsquote der Stimmbevölkerung ist und wie sich diese bei Abstimmungen engagieren. Gemäss dieser Analyse stellten Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer in den vergangenen fünf Jahren bei jeder eidgenössischen Abstimmung die Mehrheit.

Überträgt man diese Resultate auf die Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts und geht davon aus, dass zwei Drittel der Hauseigentümer und ein Drittel der Mieter für die Abschaffung stimmen, wird der Eigenmietwert mit 51 Prozent und einem Ständemehr von 16,5 zu 6,5 abgeschafft.

Gemäss einer Umfrage von MoneyPark befürworten 74 Prozent der Eigentümer und 60 Prozent der Mieter die Abschaffung des Eigenmietwerts. Mit diesem Abstimmungsverhalten würde beim Volk ein deutliches Ja von 67 Prozent und eine Zustimmung in allen Kantonen resultieren. Damit wäre die Zustimmung noch grösser als im Nationalrat, welcher sich mit 61 Prozent für die Abschaffung des Eigenmietwerts ausgesprochen hat.

Ralph Bauert ist Geschäftsführer HEV Region Winterthur, dipl. Architekt FH, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Executive MBA FH.

Weitere Informationen und Grafiken zum Eigenmietwert finden Sie auf: www.hev-winterthur.ch/eigenmietwert

Welche Auswirkungen die Abschaffung des Eigenmietwerts hat und wie die Abstimmung vom 28. September 2025 ausgehen kann, wurde von HEV-Geschäftsführer Ralph Bauert analysiert. Der Real Estate Report berichtet In der Ausgabe 62 vom 15. September 2025 über die Ergebnisse dieser Analyse.